Ode au cinéma en salles, cri du cœur d’un cinéphile passionné, le livre de Dominique Legrand Le Syndrome de l’île déserte, sorti il y a un an, nous plonge dans la liste des cinquante films préférés de l’auteur.

La première fois que j’ai entendu parler de Dominique Legrand, c’était en 2022 pour la sortie de son livre sur l’inclassable Nicolas Roeg, que j’avais dévoré. Non content d’être romancier et nouvelliste, il a également publié des livres sur Brian De Palma, Michael Douglas, Tobe Hooper, et Roman Polanski.

Rédigé à la première personne, Le Syndrome de l’île déserte n’a pas la prétention d’établir un palmarès des meilleurs films de l’histoire du cinéma, comme le font souvent les Anglo-Saxons, mais propose plutôt une sélection de films de chevet : ceux qui l’ont le plus marqué, ceux qu’il emporterait sur une île déserte. Pour cela, l’auteur s’est fixé trois règles, énoncées dans son introduction : un nombre limité d’œuvres, un seul film par réalisateur et un classement par ordre décroissant.

On imagine aisément la difficulté d’une telle entreprise, tant isoler un seul film dans un corpus de filmographies aussi riches que celles des grands réalisateurs peut vite tourner au casse-tête et au crève cœur.

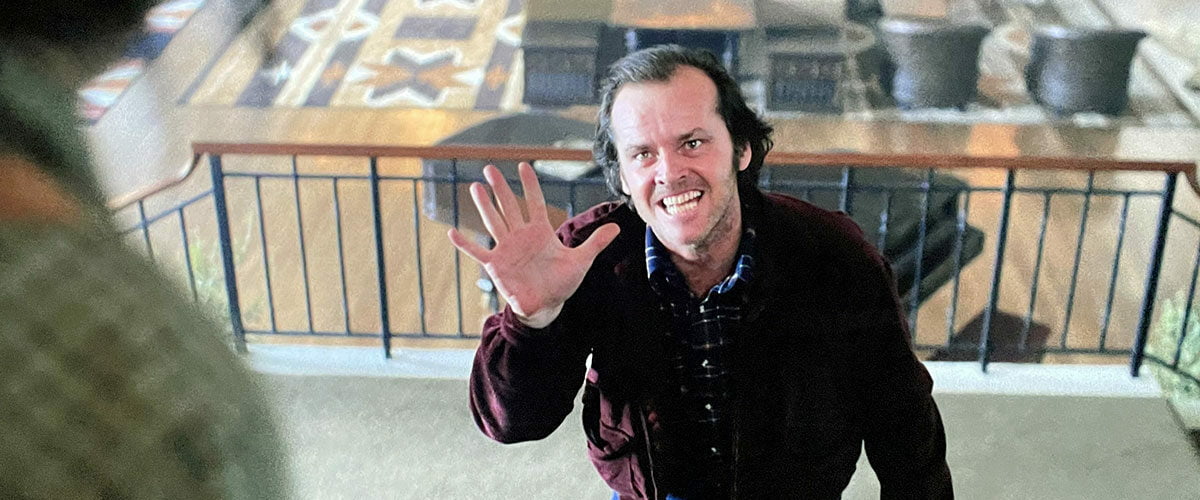

Dominique Legrand s’en tire avec les honneurs, tant ses choix sont toujours guidés par un souvenir, un détail, une émotion particulière. Né à Vincennes en 1963, l’auteur puise dans sa mémoire les projections qui ont marqué son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte, que ce soit dans sa ville natale ou à Paris, souvent dans des salles aujourd’hui disparues. Les noms des plus grands cinéastes défilent : David Lynch, Paul Verhoeven, Alain Resnais, Martin Scorsese, François Truffaut, Luchino Visconti… Notons que Barton Fink, des frères Coen (en illustration), occupe la 14e place, c’est aussi mon film préféré de ce duo de cinéastes américains.

Très éclectique, englobant de multiples genres, son classement démontre un goût prononcé pour le cinéma américain, avec 31 films sur 50 (comment lui en vouloir ?). On remarque l’absence de films antérieurs à 1960, ainsi que l’omission curieuse de comédies musicales ou de westerns.

Je ne dévoilerai pas ici le nom du cinéaste qui occupe la première place de son panthéon personnel : à vous de le découvrir. Le fait que certains de ses choix rejoignent les miens – et sans doute ceux de beaucoup d’autres – illustre parfaitement la manière dont se construit la postérité des œuvres cinématographiques. Son livre en témoigne : le cinéma, comme l’art en général, est une expérience profondément subjective, et pourtant il nous rassemble et nous relie les uns aux autres.

Prenons un exemple : concernant Woody Allen, l’auteur choisit Match Point (2005). Pour ma part, j’aurais plutôt retenu Manhattan (1979). Mais le premier est-il meilleur ou moins bon que le deuxième ? Certainement pas, chacun nous a marqué différemment.

Comment déterminer la qualité d’un film ? Différentes approches s’offrent à nous.

L’approche sociologique : pour Pierre Bourdieu, la supériorité d’une œuvre n’est pas “objective” mais socialement construite. Ce qui est considéré comme du “grand art” l’est parce que des institutions – critiques, musées, festivals, universités – l’ont consacré.

L’approche historique : elle consiste à évaluer l’impact d’un film. A-t-il influencé les générations suivantes ? A-t-il ouvert de nouvelles voies esthétiques ? A-t-il contribué à l’évolution de l’art cinématographique ? On cite souvent en exemple À bout de souffle de Jean-Luc Godard.

L’approche technologique : certains films s’imposent par leur innovation technique – pensons à Robert Zemeckis ou James Cameron, qui ont repoussé les limites des effets spéciaux et du langage visuel.

L’approche intime : enfin, il reste l’expérience personnelle. Quelle émotion le film a-t-il suscitée ? Quelles questions a-t-il soulevées ? Quelle conviction a-t-il laissée en moi ?

C’est cette dernière approche que privilégie Dominique Legrand dans son ouvrage passionnant, qui se lit aussi bien d’une traite qu’au gré des envies. Chacun se reconnaîtra dans ses plongées dans les salles obscures, qui ont façonné toute sa vie. Avec une grande finesse d’observation et un réel talent d’écriture, ce livre nous donne une furieuse envie de revoir ces cinquante films – et, pourquoi pas, de dresser notre propre liste.

A voir : Dominique Legrand chez Microciné Revue de cinéma et de télévision.