En dehors de John Williams, d’Alan Silvestri et de quelques rares autres, on connaît peu de compositeurs de musique de film encore en activité ayant connu une carrière aussi longue et prolifique que Philippe Sarde. Découvert au début des années 1970 par Claude Sautet, le compositeur a développé, tel un caméléon, un sens musical unique qu’il a mis entièrement au service du cinéma et de projets très divers : du gros budget au film intimiste, du nanar au chef-d’œuvre. Se définissant comme un « scénariste musical », Sarde a maintes fois démontré à quel point la musique peut jouer un rôle capital dans la narration cinématographique, tout en créant des œuvres qui s’écoutent parfaitement en dehors du film. C’est tout le paradoxe de la bonne musique de film, dont Sarde a signé quelques-uns des plus beaux fleurons. Il revient avec nous sur certains aspects de sa carrière, ses collaborations au long cours, sa méthode de travail, ses joies, ses regrets et ses projets à venir.

Comment allez-vous Philippe Sarde ?

Quand je suis entouré de gens que j’aime ou que je respecte, je vais bien. Et aujourd’hui, je ne supporte plus que les gens que j’aime. J’ai l’impression d’avoir fait suffisamment d’efforts, de m’être donné un mal fou pour tout le monde, pour toutes les personnes avec qui j’ai travaillé. Alors maintenant, je me dis : si je me sens bien avec quelqu’un – par exemple, je suis bien avec vous – j’ai envie de vous répondre du mieux possible. Et si quelque chose ne va pas, si une question me gêne, je vous le dirai tout aussi simplement. Je crois que j’ai toujours été comme ça. La seule différence, c’est qu’avant, je ne le disais pas. Et maintenant, je le dis.

Ce qui est notable dans votre carrière, ce sont ces amitiés au long cours que vous avez su développer avec un certain nombre de cinéastes. Est-ce que ça s’est fait naturellement ? Est-ce que c’est lié à votre personnalité ?

Je reprends souvent cette phrase de Bertrand Tavernier. Il disait : « Ce que j’attends des gens qui travaillent avec moi, c’est d’être épaté. » Il m’a dit ça il y a très longtemps, et je ne l’ai jamais oublié. En fait, ma vie a toujours consisté à aller plus loin que ce que me demandait la personne avec laquelle je travaillais, justement pour l’épater. Parce qu’en l’épatant, je m’épate aussi. Je deviens meilleur. Je trouve que c’est une très belle phrase, un très beau moteur pour aller au maximum de ce qu’on peut faire. Mon problème dans la vie, c’est que j’ai toujours voulu aller au bout, au maximum.

C’est pour cela que vous avez toujours essayé d’éviter les solutions faciles, comme utiliser de la musique italienne pour un film qui se passe à Venise, etc.

C’est catastrophique de faire ça. Mon problème, ça a toujours été de me battre. Quand le metteur en scène avec qui je travaillais n’avait pas la force de se battre – pour une raison ou pour une autre – je l’aidais à trouver en lui cette force qui lui manquait, en me battant à ses côtés. Le but, c’était d’arriver à faire, finalement, ce qu’on avait vraiment envie de faire. Lui, souvent de manière souterraine ; moi, plus naturellement. Et comme ça, j’ai réussi à combler les réalisateurs, à répondre à leurs désirs, parfois cachés, ceux qu’ils n’osaient pas formuler. Mon approche a toujours été d’aller au-devant de ce qu’ils voulaient, et de leur donner plus que ce qu’ils attendaient. Ne serait-ce que pour être mieux moi-même. Au fond, c’est peut-être de l’égoïsme. Une forme d’égoïsme.

Et c’est aussi une façon d’être fidèle à vous-même.

Tout à fait.

J’ai travaillé sur Ennio Morricone et John Williams, et tous deux évoquent souvent leur rapport parfois complexe avec les réalisateurs : soit ils n’y connaissent rien à la musique, soit ils veulent imposer des œuvres préexistantes. Morricone, par exemple, n’aimait pas qu’on lui demande de composer « à la manière de » Mahler ou Haendel par exemple – même s’il a parfois dû s’y plier, comme sur Les Moissons du ciel (1978), où Malick voulait du Saint-Saëns. Comment avez-vous vécu ce type de situation ?

Parce qu’en fait, il peut mettre la barre encore plus haut que ce qu’il pouvait attendre. C’est-à-dire que si un type me dit : « Fais-moi un truc à la untel ou untel », j’essaie de trouver une idée qui soit proche de ce qu’il a dans la tête, mais pas forcément ce qu’il est en train de me demander. Je ne me mets pas en colère contre quelqu’un qui me demande de faire un morceau à la Mahler, par exemple. Je connais la musique de Mahler, je comprends qu’il y a du lyrisme, beaucoup d’interrogations dans cette musique, et donc j’essaie de trouver l’équivalent de ce qu’il me demande, sans forcément faire du Mahler. Je fais ce que je sais faire, c’est-à-dire ma propre musique. Mais ça ne va pas le gêner, parce que ça va lui donner le même sentiment que d’écouter un adagio de Mahler, ou une symphonie d’untel ou d’untel dont il me soufflait l’envie.

Vous essayez en somme de concilier les deux approches ?

Exactement, toujours parce que je pense que si un metteur en scène vous demande un morceau à la Mahler, c’est qu’il y a quelque chose qui l’a qui l’a touché dans cette musique. Dans le dernier film que j’ai fait, celui de Diane Kurys, Moi qui t’aimais [sortie en salle le 1er octobre, NDLR], elle a justement mis en musique temporaire un morceau de Mahler qui donnait une certaine empathie. Alors, je me demande pourquoi elle a mis ça. Je pense qu’elle a été émue, elle a ressenti quelque chose en mettant ce morceau-là. Mais le problème, c’est qu’en utilisant un morceau connu, ça va trop loin, la musique va beaucoup plus loin que ce qu’elle veut réellement. Qu’il soit de Mahler ou de quelqu’un d’autre.

Pour répondre à votre question, pourquoi j’ai fait tant de films et avec tant de gens différents, c’est parce que je me suis toujours dit : s’il me demande ça, c’est qu’il y a quelque chose au fond de lui qui le fait vibrer, quelque chose qui le fait décoller. Il faut que je trouve la chose qui le fasse décoller dans ma musique.

Est-ce que vous intervenez le plus souvent au moment du montage ou aussi en lisant le scénario ?

C’est arrivé aussi au moment du scénario. Parfois aux moments les plus incroyables que vous pouvez imaginer. L’inspiration me vient aussi en parlant de quel acteur ou actrice va jouer le rôle principal du film. Cela me donne des idées en termes d’orchestration. Delon, par exemple, dans Mort d’un pourri (1977), c’est son regard qui m’a inspiré. J’essaye de trouver le musicien ou la formule orchestrale qui va sublimer son regard.

Ça peut être aussi un détail du scénario, par exemple pour Le Locataire (1976), il y a quelqu’un qui traverse une vitre donc vous avez eu l’idée d’utiliser l’harmonica de verre.

Quand j’ai travaillé sur Le Locataire, Polanski ne m’a rien dit. Visiblement, il ne savait pas quoi faire. J’avais assisté au tournage, je l’avais côtoyé… Je cherchais un truc, un indice, comme un policier. Un jour, j’étais au restaurant avec lui et je savais qu’il y avait quelque chose dans le film qui me donnerait une idée mais je ne savais pas encore quoi. À un moment, Polanski a trempé son doigt dans son verre et s’est mis à faire un son musical en le faisant tourner autour du bord. Cela a déclenché en moi une idée. Dans le film, qu’est-ce que fait le personnage ? Il se jette dans une verrière. Donc, il fallait qu’il y ait du verre dans la musique, pas seulement bien sûr, mais c’est cela qui exprimait l’obsession profonde du personnage. Je savais que l’harmonica de verre avait été utilisé par Mozart et que peu de gens le connaissaient. Et au final, Polanski a aimé la musique.

C’est une de mes BO préférées, pas seulement de vous mais en général, et je trouve qu’elle nous plonge complètement non seulement dans l’ambiance du film, mais vraiment dans la tête du personnage.

C’est ça, c’est ce que je cherche, être dans la tête du personnage. Traduire l’ambiance du film, c’est dangereux, cela peut être une erreur. Il faut plutôt être en contradiction avec l’ambiance pour justement rentrer dans les personnages, ils sont plus importants. Dans Le Locataire effectivement, ce qui était le plus important, c’était d’être dans la tête de Trelkovsky, le personnage joué par Polanski.

Le défi était différent pour Tess (1979) ?

Je devais faire attention à l’époque dans laquelle l’action se situe, sans être enfermé. C’était différent du Locataire, car il fallait un thème central très émouvant qui emporte le film, parce qu’au fond, il est assez noir. On voit une bonne femme se balader pendant trois heures, et il faut l’habiter, il faut l’habiller. Je savais qu’il fallait un thème profond pour le personnage principal. Polanski était angoissé. Il savait que le vrai problème dramaturgique du film, c’était Tess. Il fallait que je trouve un thème qui lui plaise, et qui soit émouvant pour un personnage, au final, très froid. Je pense que la musique de Tess n’aurait jamais eu ce lyrisme et ces envolées si j’étais resté collé à la mise en scène. Un jour, il m’a dit : « Bon, écoute, je ne peux pas venir à l’enregistrement, est-ce que tu peux me jouer un thème ? » Il est monté chez moi avec un ami, je me suis mis au piano, et je lui ai joué les premières notes du thème de Tess. Il a tout de suite été ému et rassuré. J’ai écrit pendant deux ou trois mois la musique, et je suis allé à Londres pour l’enregistrer tout seul. Puis, je suis rentré à Paris pour la lui faire entendre avec l’image. J’y tenais absolument. Il devait écouter cette musique non pas comme un disque, qu’on écoute comme ça, tout seul, mais il fallait qu’il l’écoute contre l’image, pour qu’il sente ce que j’avais voulu faire.

Pour Tess, vous avez été nommé à l’Oscar et vous avez eu l’opportunité de faire un film américain, Le Fantôme de Milburn (1981). Puis, vous avez choisi de ne pas persévérer à Hollywood, pourquoi ce choix ?

Hollywood, c’est une machine infernale. Je me rappelle la première séance d’enregistrement du Fantôme de Milburn. J’avais pris 80 musiciens, et le directeur de la musique du studio a dit : « Il est fou ce mec, il faut le virer ! » J’ai répondu : « Avant de me virer, écoutez la musique qu’on vient de jouer, mettez-la avec les images. Moi, je m’en fous, vous pouvez me virer, ça m’est égal. Simplement, regardez ce que vous allez perdre. Vous allez perdre tout ce que je vous amène avec la musique – ce qui n’est pas dans le film, ce qui n’est pas dans l’image. » Tout le monde était emballé par mon travail, mais ça m’a quand même donné une indication. J’avais l’impression de passer un examen, alors que j’en avais déjà passé beaucoup en France. Je n’avais pas le courage de passer des examens à chaque fois, en courant le risque – très sûr – d’être viré. Donc, j’ai fait peu de films aux États-Unis, parce que je me sentais bien avec un langage que je comprenais : celui des metteurs en scène européens. Un type comme Ennio Morricone, par exemple, ne s’est pas posé ces questions. Il a fait des films aux États-Unis, en Italie, en France… Alors que moi, je me suis dit : non, je ne vais pas être le type qui va mendier la reconnaissance du metteur en scène, ou du directeur de studio, ou du directeur artistique, ou du troisième directeur artistique du film. Je veux être libre.

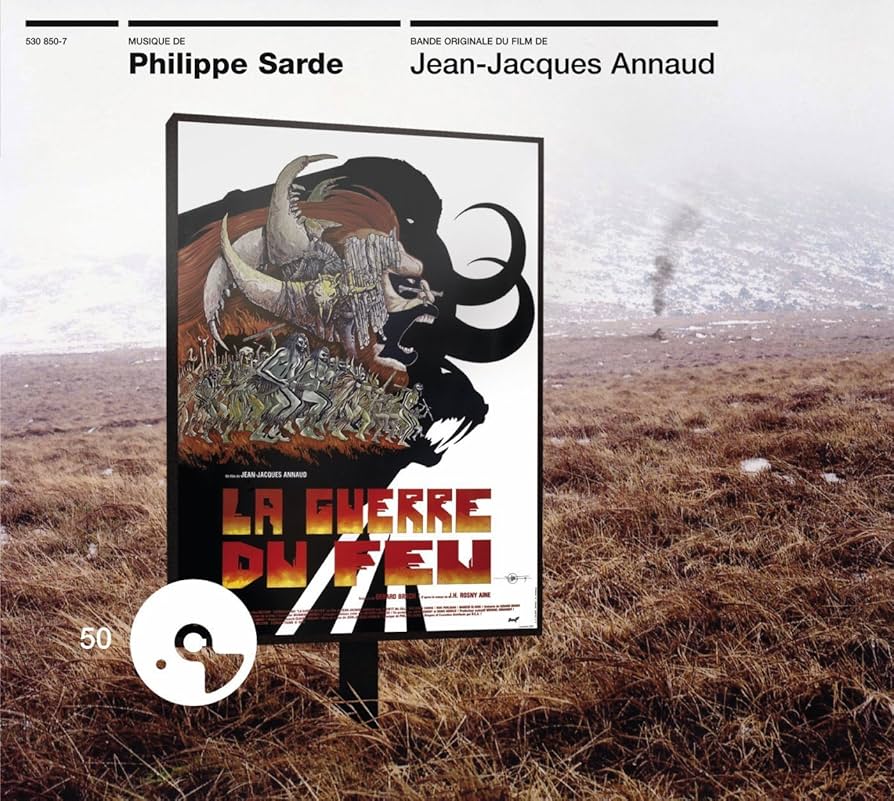

Tout en restant en France, vous avez eu accès à toutes sortes de budgets, autant des gros films comme La Guerre du feu que des films plus intimistes…

Exactement. Quand j’ai fait La Guerre du feu, j’avais deux orchestres symphoniques : le London Symphony et le Philharmonic Orchestra. Il y avait 40 choristes, les percussions de Strasbourg, plus des solistes qui jouaient de la flûte de pan, des instruments anciens, des instruments inusités… Et à la fin de ma première journée d’enregistrement, ils ont voulu me virer. Ils se sont dit : on a deux solutions, soit on vire ce type qui est fou, soit on garde ce qu’il vient de faire et on le virera après. Finalement, ils ne m’ont pas viré.

Mais ça vous est déjà arrivé ? Morricone en a été victime à quelques reprises.

Non, ça ne m’est jamais arrivé, vous savez pourquoi ? Pour une raison très simple, c’est que je me vire avant qu’on me vire. Quand je sens que je ne suis pas bien placé dans la course, je me vire avant qu’on me vire.

Si on devait faire le bilan, quelle serait pour vous la BO à laquelle vous êtes particulièrement attaché ?

J’ai envie de vous dire la vérité, et de vous répondre un petit peu bizarrement : je dirais celles qui ont le mieux fonctionné avec l’image, avec les acteurs ou avec le sentiment du metteur en scène. Dans chacune des musiques, il y a eu quelque chose qui s’est passé, de magique, ou pas. Et elles sont nombreuses, ces musiques. Il y en a beaucoup. Dire : je préfère Coup de torchon (1981) aux Choses de la vie (1970), je dis non. Parce que dans Les Choses de la vie, j’ai été ému de manière intense. Et dans Coup de torchon, pareil. Donc, j’ai envie de vous dire que j’aime les deux. Pourtant, qu’est-ce qu’il y a de plus différent que la musique de ces deux films ?

Si on prend Deux hommes dans la ville (1973) par exemple. J’ai vu le film, que j’ai aimé moyennement. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me le fasse apprécier. Au moins pour leur jouer quelque chose qui va peut-être leur plaire. Et ce qui m’a le plus touché c’était la peine de mort, et la fin du film, quand on voit ce pauvre Delon à qui on coupe la tête. Je me suis dit, le pitch il est là. Et le dernier regard qu’il échange avec Gabin. Quand j’ai joué chez moi le thème pour la première fois à José Giovanni, que je n’aimais pas comme metteur en scène, il m’a dit : « Je n’aime pas ça. » Dix minutes après, il y a Delon qui arrive. Il se retourne vers Giovanni en lui disant : « Alors vous avez entendu le thème de Sarde ? » Giovanni lui répond : « Ouais, aucun intérêt. » Je dis à Delon que je vais le lui jouer. Et tout d’un coup, Delon dit : « Ce sera la musique du film. J’en ai rien à foutre de Giovanni. Ce qui compte c’est ce que j’ai ressenti en écoutant ce thème. » En général, je prends toujours l’avis du metteur en scène, mais s’il me paraît suspect, et si l’acteur principal ou les acteurs ou les actrices ne me semblent pas suspects, c’est-à-dire me semblent avoir transporté une grande émotion, quelle qu’elle soit, violente ou douce, je fais attention de faire écouter le thème toujours à celui qui est le plus proche de la vérité du film. Parce que je sais que dans le cas de Deux hommes dans la ville, il n’y aurait pas eu Delon, je ne faisais pas la musique, mais Delon était producteur et acteur. Giovanni, je peux vous dire, il était aussi petit qu’il était dans la vie. C’est-à-dire 1m50. Il n’avait pas compris pourquoi j’avais fait ce thème. Et Delon, lui, il l’a compris tout de suite. Et maintenant, ce thème est associé à Delon.

Un peu comme le « Chi Mai » de Morricone pour Belmondo dans Le Professionnel (1981). C’est une musique qui est très attachée à l’acteur.

Sauf que pour « Chi Mai », c’est plus lié au hasard. C’est un ancien thème de Morricone qu’il a réutilisé* et sur lequel Belmondo a craqué. Avant que cela ne devienne une pub pour de la nourriture pour chiens. Donc, ça brouille les cartes. Mais quand c’est quelque chose que vous avez fait pour quelqu’un, et que cette personne, tout d’un coup, est émue ou touchée… à ce moment-là, vous arrivez à la vérité.

Un autre point commun que vous avez avec Morricone, c’est que vous aimez composer exprès pour des musiciens solistes. Morricone avait une forme d’humour un peu perverse. Il aimait composer des morceaux hyper difficiles pour ses solistes. Est-ce pareil pour vous ?

Bien sûr. La musique que j’écris est toujours plus ou moins difficile à jouer. Difficile à interpréter. Je sais que si je n’ai pas le bon soliste, ça ne va pas être bien.

C’est pour ça que vous avez fait appel à Stan Getz, Toots Thielemans et tous ces grands musiciens ?

En effet. Et j’ai eu la chance qu’ils me répondent au téléphone. Ils ont tous accepté de venir. Parce qu’il ne suffit pas de payer un musicien ou une musicienne pour qu’il ou elle vienne. Il faut que quelque chose, tout d’un coup, l’emporte vers vous. Et tout d’un coup, ça marche, ça fonctionne. Je pense que Morricone a dû faire la même chose.

On a évoqué les films dont vous êtes le plus fier. À l’inverse, y a-t-il des projets que vous regrettez de ne pas avoir pu mener à terme ? Des regrets qui vous restent ?

Sûrement pas mal. Parfois à cause du film ou à cause de moi. Peut-être que je ne suis pas arrivé à trouver ce qu’il fallait pour le film. Ou bien, est-ce que le film n’arrivait pas à faire parler la musique ? Il y a La Leçon de piano (1993) par exemple. Jane Campion était venue à la maison mais à cause d’un problème de planning, je n’ai pas pu le faire. C’est dommage. La Tortue rouge (2016) aussi. On ne peut pas tout faire. Et puis, des fois, on choisit mal. On peut choisir mal. Mais dans l’ensemble, en toute objectivité, quand on regarde ma filmographie, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de déchets.

Ça vous arrive de revoir les films sur lesquels vous avez travaillé ?

Quand ils passent à la télé, je ne regarde que le générique du début pour voir mon nom !

Clotilde Sarde (sa femme) intervient : Les films de Philippe, on arrive à les revoir sans s’emmerder. On les connaît par cœur.

Philippe Sarde : Parce qu’ils ne vieillissent pas tant que ça. J’ai eu de la chance, j’ai travaillé sur beaucoup de bons films. Et quand on revoit un film, on ne voit pas la même chose. On voit toujours un petit truc nouveau. Par exemple, les films de Claude Sautet sont toujours formidables. Ils ne bougent pas.

Est-ce que vous avez eu l’occasion de côtoyer d’autres compositeurs de musiques de films ? Est-ce qu’il y avait une compétition entre vous ?

Je les ai rencontrés, parfois. Je crois que je n’ai jamais eu le sentiment d’une compétition. Peut-être parce que je travaillais beaucoup. Je n’ai pas eu de jalousie. J’ai côtoyé François de Roubaix. C’était un type simple avec un talent simple. C’est le genre de compositeur qui me plaisait. Avec qui j’avais du plaisir à parler. Mais la plupart des compositeurs sont extrêmement emmerdants. Entre nous. Je préfère discuter avec un metteur en scène, même si je ne fais pas son film. J’ai plus de choses à lui dire.

De l’extérieur, on pourrait se dire : on va discuter théorie musicale ou technique musicale, s’échanger des idées…

Ce que je vais dire à un compositeur ne va pas l’intéresser, ou d’une manière très superficielle. La création, c’est trop intime. Par contre, ce qui est sûr, c’est que la personne qui vous est proche compte énormément. Mais le problème, c’est aussi que ma mère était chanteuse à l’opéra et je ne lui ai jamais demandé ce qu’elle pensait réellement de ce que j’avais fait. Elle a toutefois pu se réjouir de mon succès, et elle était fière de moi. Il y a eu une seule exception quand j’ai composé le thème du Chat (1971). Je l’ai écrit et je me suis mis au piano pour le jouer. Il était un peu dissonant, je me suis demandé si ça l’avait touché ou pas…

Vous aimiez tellement ce thème que vous l’avez redéveloppé plus tard pour Le Fantôme de Milburn.

Exact. Le thème des deux films est le regret. Ils se rejoignent. Donc j’ai trouvé une façon pour les relier. Quand je reprends certains thèmes anciens, c’est toujours avec un autre regard.

Comme un sculpteur qui fait une ébauche et après qui la retravaille, qui la reprend.

Je pense que ce n’est pas très important. Parce qu’en fait, si vous avez envie de reprendre trois mesures qui vous ont quelque part blessé, blessé dans tous les sens du terme, vous pouvez les reprendre. Pour le prochain film de Diane Kurys, il y a des reprises de mes musiques sous la forme d’hommages. Ce n’est pas forcément ce que je voulais faire. Mais elle voulait ancrer l’action dans son époque. Elle a conçu ça comme un hommage à tous les metteurs en scène avec qui j’ai travaillé.

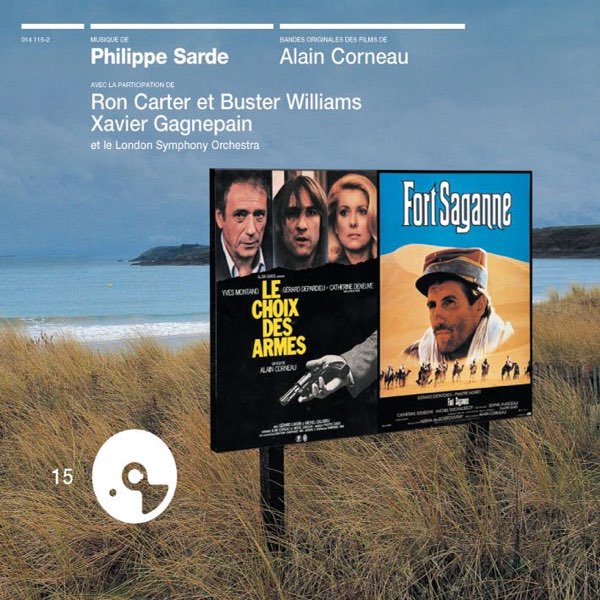

Il y a un autre film dont j’adore la BO, c’est Fort Saganne (1984). Il est sorti en Blu-ray récemment, avec un long portrait de vous. Pouvez-vous nous en parler ?

C’est le deuxième film que j’ai fait avec ce pauvre Alain Corneau qui nous a quittés assez vite, d’ailleurs. J’avais fait Le Choix des armes (1981) avec lui, Montand et Depardieu. Fort Saganne est un merveilleux film sur la solitude d’un homme et une grande épopée lyrique. J’ai énormément travaillé sur ce film. Il dure trois heures et il y a beaucoup de musique.

Alain Corneau, lui, aimait beaucoup la musique. Vous deviez être en symbiose.

Il aimait beaucoup la musique, et j’avais fait Le Choix des armes avant, où la musique était complètement inattendue pour un polar. Et dans Fort Saganne, j’ai essayé de lui faire aussi une musique inattendue, mais qui colle au film. Vous ne pouvez pas imaginer une autre musique que celle que j’ai faite. Et ça, c’est ce que je vous disais il y a quelques minutes : la musique est réussie quand elle est indissociable du film. La plus belle musique du monde ne pourra pas la remplacer.

Est-ce que c’est ça le plus dur pour vous, trouver le thème ? Parce que John Williams a souvent souligné qu’il peut passer beaucoup de temps à façonner un thème qui va s’imposer ensuite par son évidence. Est-ce que c’est pareil pour vous ?

Oui, je pense que c’est le plus dur. Parce que trouver le thème, ça veut dire quoi ? C’est le vrai sens – ou de l’action, ou du film, ou du scénario – ou l’émotion du metteur en scène. Donc, la véritable chose cachée du film. Et c’est le plus long. C’est comme ce que je vous racontais tout à l’heure, sur l’histoire du verre avec Polanski : je suis resté plusieurs semaines sur le tournage sans trouver une note. Et il a suffi qu’il trempe son doigt dans son verre pour que tout se débloque dans ma tête. C’est complètement fou ! Donc oui, je confirme : c’est la chose la plus difficile à trouver.

Ce qui m’étonne aussi dans votre carrière, c’est que vous n’avez pas composé en dehors du cinéma.

En effet.

Vous n’avez jamais été tenté de composer quelque chose pour vous juste pour vous ?

Quand j’ai l’idée d’un thème, je l’écris et je le mets de côté s’il me plaît et qu’il a du potentiel.

Est-ce que vous vous intéressez à ce qui sort aujourd’hui ? Que pensez-vous du travail d’un Alexandre Desplat par exemple ?

Franchement, entre nous, à moins que tout d’un coup le type ait fait un truc formidable… Je suis toujours intéressé par ce qui sort, je suis curieux et en même temps j’ai peur d’être déçu, mais je suis ouvert à tout ce qui se passe.

Nous avons parlé du film de Diane Kurys, vous avez un autre projet en vue ?

On m’a proposé un film que j’ai très envie de faire, c’est encore à l’étude !

Qu’est-il de votre musique en concert ?

Clotilde : Philippe a passé sa vie, enfermé comme un ours, à écrire de la musique. En plus, il a plein de musiques dans les placards qui ne sont jamais sorties, des thèmes qui sont restés inédits. C’est un peu frustrant. Il faut que la musique vive et qu’elle vive sans les films. Alors, c’est plutôt moi qui pousse à ce niveau-là, mais Philippe est le premier content.

Philippe Sarde : Ma musique est jouée en concert mais pas assez je trouve. Mon problème, c’est que la musique de Fort Saganne par exemple, je l’ai jouée à Radio France. Elle était jouée très moyennement, malgré l’orchestre de Radio France. Mais quand je l’ai enregistrée avec London Symphony à Londres, c’était tellement exceptionnel.

Ça vous est arrivé de diriger votre musique en concert ?

Ça m’est arrivé à deux ou trois reprises. À Bordeaux, il y a eu un grand concert en 2020 de La Guerre du feu. Et c’était vraiment bien. Ils ont vachement bien joué et le public était ravi.

J’espère qu’il y aura d’autres concerts à l’avenir et qu’il y aura des hommages.

Je l’espère aussi.

Et en termes de parution discographique ?

Nous avons conçu avec BMG un double vinyle avec 26 thèmes qui va sortir pour Noël.

Un grand merci à Philippe et Clotilde pour leur temps et leur accueil chaleureux.

* le thème a été écrit à l’origine pour le film Maddalena (1971) de Jerzy Kawalerowicz.

A voir : Philippe Sarde : Le génie derrière les chefs-d’œuvre du cinéma français

A écouter : Philippe sarde – Anthologie de musiques de films : 50 ans de cinéma, coffret de 6 CD

A lire : Philippe Sarde, les musiques d’un cinéphage aux 250 films